BETON

MÖBIUSBANK

Structural Surface | Computergestütztes Entwerfen, Optimierung und Realisierung eines Freiformobjekts aus Hochleistungsbeton

Fachgebiete:

Prof. Dipl.-Ing. Manfred Grohmann | Dipl.-Ing. Philipp Eisenbach | Dipl.-Ing. Moritz Rumpf

Digitale Entwurfstechniken

M.A. Ragunath Vasudevan

Massivbau

Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Fehling | Dipl.-Ing. Jenny Thiemicke | Klaus Trost

Werkstoffe des Bauwesens und Bauchemie

Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Middendorf | Dipl.-Ing. Benjamin Scheffer | Anna-Katharina Reim

Studierende:

Shahram Abbasian, Leon Charlet, Harun Faizi, Jessica Fröse, Adrian Golab, Christoph Herlitze, Denitsa Koleva, Michael Korn, Jannik Kratzenberg, Svenja Krieg, Nils Kühn, Jakob Leppin, Nora Levsen, Alexander Lischke, Yiyang Liu, Henrik Neusüß, Laura Nolte, Richard Pfeiffer, Tim Reichert, Florian Reichmann, Jan Niklas Rieckmann, Aliaksei Rybalchanka, Julia-Yvonne Scharf, Andreas Steffen, Witali Suchan, Cynthia Ward und Serge Well

Förderung:

Pfeiffer-Stiftung für Architektur

Projektlaufzeit:

Realisierung: 17.04.2014 – 17.07.2014 | Planung: 12 Monate

Firmen:

DUCON Europe GmbH & Co.KG, Max Frank GmbH & Co.KG, Paul Bauder GmbH & Co.KG, Clemens Preisinger, Bollinger – Groh- mann – Schneider ZT GmbH

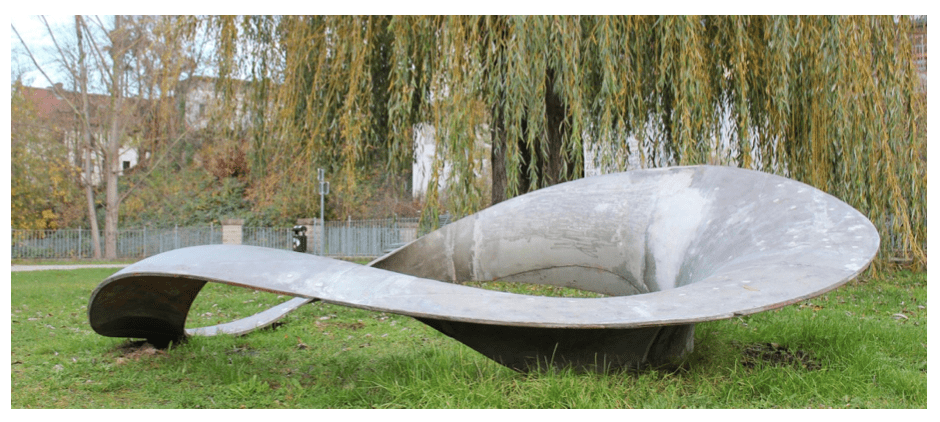

Im Sommersemester 2014 arbeitete eine Gruppe von 27 Studierenden an dem Projekt ‚structural surface‘, um ein Freiformobjekt aus Hochleistungsbeton zu entwerfen, zu optimieren und zu realisieren.

Ein gemischtes Team aus Bauingenieurwesen und Architektur betreute das Projekt.

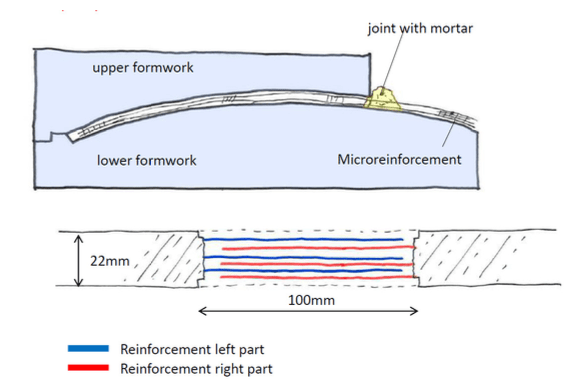

Um die Grenzen des Materials auszuloten, war die Entwurfsaufgabe, eine ultradünne und frei geformte Geometrie zu entwickeln. Im Hinblick auf den rechnergestützten Entwurfsprozess sollten Strategien entwickelt und erprobt werden, um Multiparameter-Simulations- und Optimierungsansätze in eine frühe, konzeptionelle Entwurfsphase einzubetten.

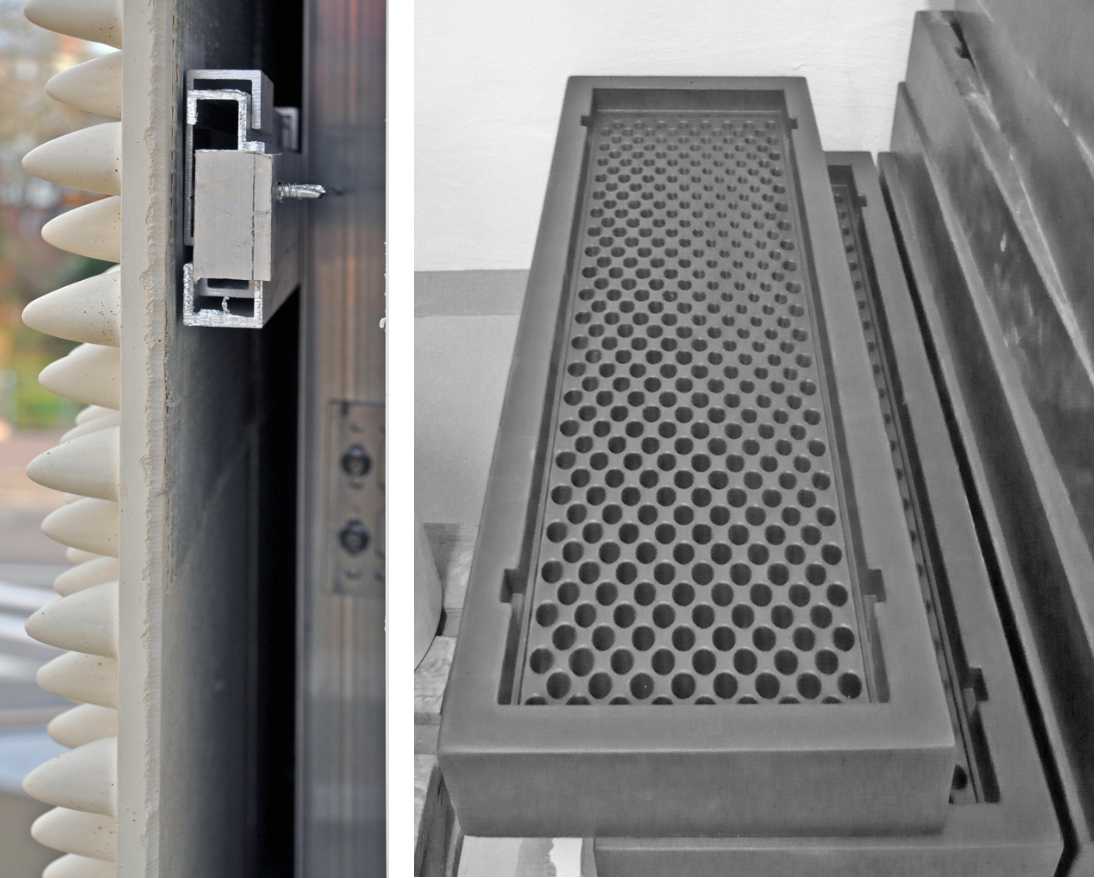

Das zweite Ziel war es, die bestehenden Fertigungsverfahren für das Fügen vorgefertigter Elemente zu erweitern. Es wurde eine vollsteife Fügetechnik entwickelt, getestet und in der Endkonstruktion umgesetzt.

Das Semester gliederte sich in drei Phasen. In der ersten Phase entstanden Vorentwürfe, aus denen eine externe Jury einen Entwurf zur weiteren Ausarbeitung und Realisierung empfahl. Ab der zweiten Phase arbeiteten die Studierenden in kleinen Arbeitsgruppen an Strukturoptimierung, Entwicklung und Erprobung der Fügetechnik, Entwicklung von Verfahren usw. Nach vier Wochen konnte mit der Realisierungsphase begonnen werden.

Eine doppelseitige Schalung war notwendig, um die gewünschte Form zu gießen. Diese wurde mit einer 3-Achsen-CNC-Fräse aus Schaumstoffblöcken gefräst. Vor dem Gießen wurden eine Beschichtung und ein Trennmittel aufgetragen. Die Bewehrung wurde nach einem bestimmten Muster zugeschnitten, um die Doppelkrümmung der Geometrie zu realisieren. Insgesamt wurden sechs Segmente vorgefertigt, die vor Ort zusammengefügt wurden.

NOPE

Digitale Entwicklung eines Generators für Oberflächeneffekte an Fassadenplatten und Erprobung anhand einer VHF-Platte für das Projekt NEUWERK 11, Sitz der Kunststiftung in Halle (Saale)

Fachgebiete:

Fachgebiet Entwerfen und Baukonstruktion, FB 06

Prof. Dipl.-Ing. Brigitte Häntsch (federführendes Fachgebiet) Fachgebiet Digitale Entwurfstechniken, WM Kathrin Wiertelarz

Förderung:

Kunststiftung des Landes Sachsen Anhalt, vertreten durch die Direktorin Manon Bursian

Projektlaufzeit: 2010-2011

Projektpartner I Firmen:

Künstlersche Gestaltung, Judith Runge, Halle (Saale), Betonplatten, Entwicklungs- und Forschungsdienstleister G.tecz, Kassel, vertreten durch Gregor Zimmermann, ehemal. WM FG Tragkonstruktion FB 06 ASL

Architektur Kunststiftung Sachsen Anhalt, Neuwerk 11, Halle, AHM, Arnke Häntsch Mattmüller Architekten, Berlin

Gr. Foto © Christian Richters, Berlin

„Muster, Relief und Textur können parametrisch gesteuert werden, um variable Oberflächeneffekte zu erzeugen. Die Parameter können sich auf die Geometrie der Oberfläche und das gewählte Herstellungsverfahren beziehen. Sie können auch von den Eigenschaften des ausgewählten Materials abhängen.

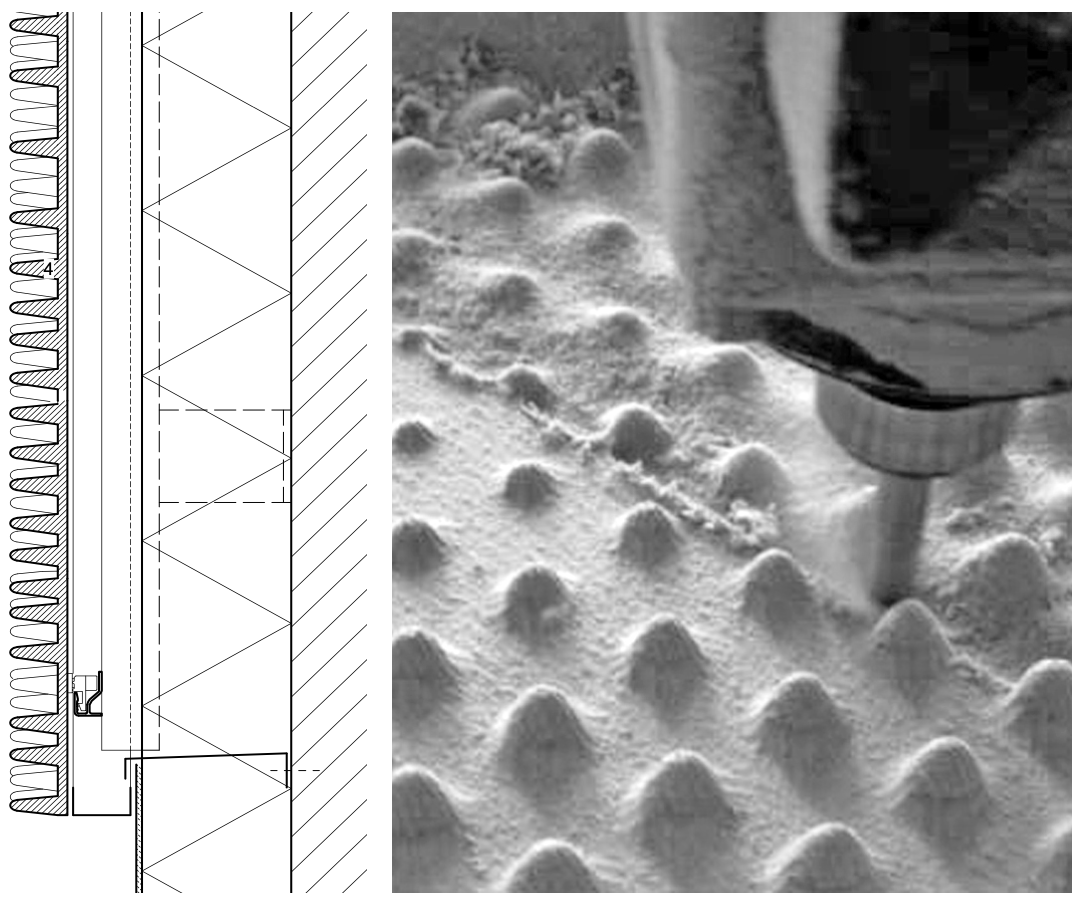

Im Projekt „nope“ basiert die „Mutteroberfläche“ auf einer einfachen physikalischen Simulation, die verschiedene Wellen zu einer geradlinigen Fläche in Bezug setzt.

Die Manipulation von Kurvengitter-Isokurven erzeugt die wellenförmige gesamte Oberflächengeometrie, die zur Berechnung der Fräsbahnen mit RhinoCam verwendet wurde.“

Textauszug (übersetzt aus dem Englischen) aus der Promotion Dipl.-Ing. MAS ETHZ Kathrin M. Wiertelarz „Processes of making Algorithmic methods in architectural practise“ Dissertation an der Universität Kassel, Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Land- schaftsplanung, Fachgebiet Digitale Entwurfstechniken, 2012

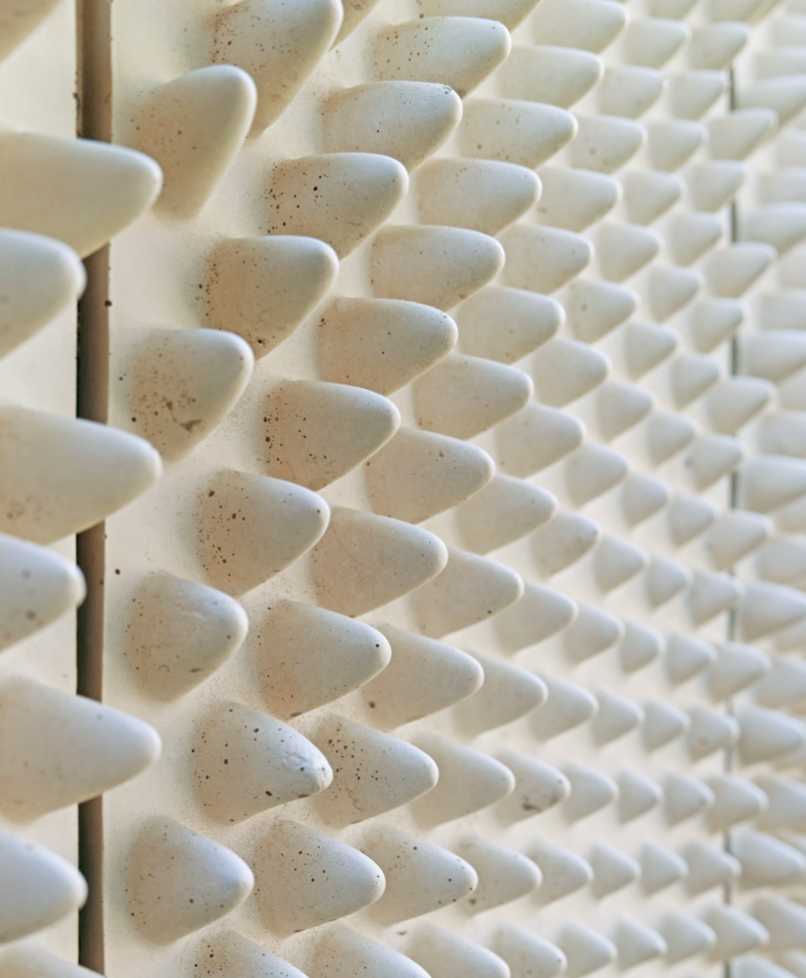

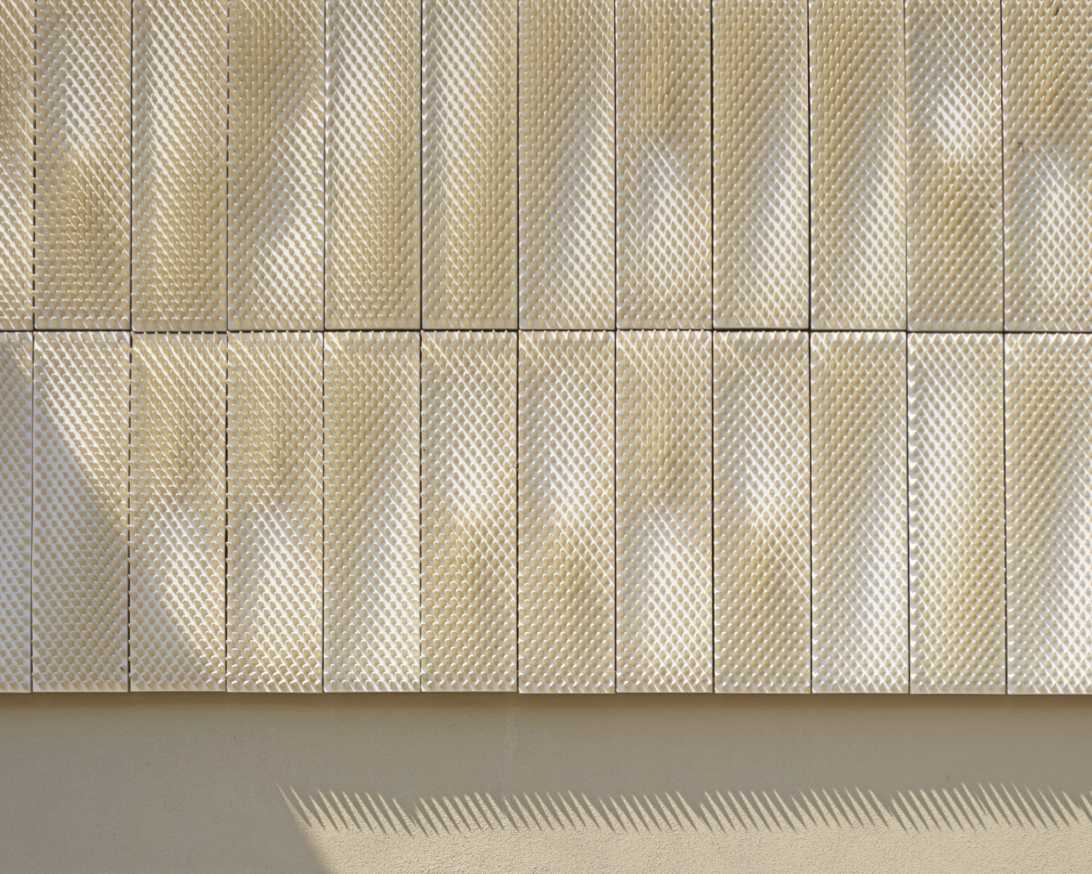

Der Fassadengenerator wurde als Case Study am Projekt des Sitzes der Kunststiftung in Sachsen Anhalt, NEUWERK 11, erprobt.

Die Gestaltungsidee für die insgesamt 460 eingesetzten Fassadenplatten basiert auf einem Konzept der Künstlerin Judith Runge aus Halle (Saale). Die ursprunglich als Keramikarbeit gefertigte Mustervorlage eignete sich aufgrund von Gewicht und Maßhaltigkeit nicht als direkte Vorlage für den Betonabguss der Fassadentafeln, so dass sie in Kooperation mit der Universität Kassel, FG Digitale Entwurfstechniken und dem Kasseler Entwicklungs- und Forschungsdienstleister G.tecz als Sonderkonstruktion entwickelt und umgesetzt wurde.

Im FG Digitale Entwurfstechniken wurde die Gestaltidee der Künstlerin in ein digitales Modell übertragen und mithilfe parametrischer Mittel hinsichtlich Gewicht (Plattenstärke und Noppenamplitude bzw. Anordnung) optimiert. Dies war wichtig, da die Bestandfassade in Halle, für die die VHF entwickelt wurde, nur für eine be- grenzte Lastenaufnahme statisch geeignet war.

Mittels CNC-Technologie konnte das digitale Modell dann aus Holzwerkstoff gefräst und anschliesend als Silikonschalung abgeformt werden. Das Bild auf der Fassade entsteht durch nur zwei unterschiedliche Plattentypen und einen exakt auf die Topografie und das beabsichtigte Fassadenmuster abgestimmten Hängeplan.

Die Fassadenplatte ist ein Betonwerkstein in Anlehnung an die DIN 18516 aus einer pigmentierten gefügedichten und hochfesten Betongussplatte. Plattendaten (ca.): Länge: 98,8 cm, Breite: 25,8cm, Stärke: 0.9 cm, Gewicht: 8.9 kg.

Je Platte sind auf der Rückseite vier Befestigungspunkte (Ankerhülsen mit Innen- gewinde) in den Beton eingelassen.

Die Halteprofile der Unterkonstruktion für die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) sind mittels Gewindeschrauben in den ein- betonierten Hülsen befestigt.

BETON IM FREIRAUM

I. Experimentierfeld Oberfläche – „Paraseat“

II. En Detail– Concrete

III. Concrete Habitat

Fachgebiete: „Landschaftsarchitektur/Technik“

Prof. Dipl.-Ing. Wigbert Riehl, Dipl.-Ing. Hendrik Laue, Dipl.-Ing. Markus Köthe

I. in Zusammenarbeit mit „Landschaftsästhetik im Entwurf“

G.-Prof. Wolfgang Schück

II. Prof. Dipl.-Ing. Wigbert Riehl, M.Sc. Lucas Büscher

III. M.Sc. Lucas Büscher (Auszug Promotionsvorhaben) Fachliche Begleitung: Prof. Dipl.-Ing. Wigbert Riehl,

Dr. Florian Bellin-Harder

FG Landschaftsbau Vegetationsmanagement

Projektlaufzeiten:

I. WS 2007/08 und SoSe 2008 II. WS 2015/16 und SoSe 2016 III. WS 2015/16 bis WS 2023/24

Projektmitarbeitende Studierende:

I. Kai Beschorner, Kai Helfenbein, Wendelin Lenzner, Krysztof Nowak, Robert Reminghorst, Tobias Ußner

II. Philipp-Emanuel Brandt, Xinchen Dai, Lisa Hambrock, Yu Hao, Franziska Marquardt, Lia Katharina Pollack, Maurizio Streitenberger, Christian Wagner, Yingxin Xu, Marc Alba, Jule Benedix, Laura Maniak, Larissa Merkens, Philipp Kegel, Carlo Pfannenschmidt, Patrick Putzig, Katrin Schiefer, Tobias Schupke, Marc Seipel, Xenia Tissen

Gr. Foto © Benjamin Zweig

Das Fachgebiet Landschaftsarchitektur | Technik befasste sich mit dem Spannungsfeld von Materialisation, Technik, Funktion und Gestalt in der Landschaftsarchitektur und im Landschaftsbau. Unter dem Anspruch der Nachhaltigkeit untersuchte und erarbeitete das Fachgebiet Technologien und Prozesse zur Verknüpfung von Gestaltungshandeln im Entwurf und empirischer Forschung. Einen Schwerpunkt war dabei die technische und gestalterische Anwendungsbreite des Werkstoffs Beton.

I. Experimentierfeld Oberfläche – „Paraseat“

Ausgehend von der geologischen Analyse verschiedener Landschaftsformen wurden die Bausteine mit dem Modellierungsprogramm Rhino extrahiert, daraus artifizielle Landschaftsteppiche generiert und anschließend als physische Objekte gefräst und tiefgezogen. Die gewonnenen Fähigkeiten und Arbeitsergebnisse wurden im Rahmen eines Praxisworkshops in Installationen im Außenraum umgesetzt. Ausgangspunkt für die Sitzbank „Paraseat“ war die Salzstruktur. Mit Arbeitsmodellen aus Knoten und Stäben wurden ergonomische Sitzhaltungen simuliert und auch hinsichtlich schlanker Querschnitte optimiert. In der Umsetzung wurde ein Hochleistungsbeton, mit Faserbewehrung (UHPC) angewandt.

II. En Detail- Concrete

Inhalte der studentischen Projekte waren die Konstruktion und Detaillierung von Freiraumelementen zu Prototypen sowie umfangreiche Schalungs-, Material und Formstudien.

Die Konzeptionierung und Durchführung entstand auf Basis von experimentellen Fragestellungen aus der laufenden Dissertationsarbeit „Concrete Habitat von Lucas Büscher, als Verknüpfung von Forschung und Lehre sowie Material und Technik.

III. Concrete Habitat

Das Promotionsvorhaben„Concrete Habitat“ untersucht die Eignung von Beton als Substrat und Tragschicht einer vertikalen Begrünung. Der Fokus wird dabei auf Wand- und Mauersysteme im Außenraum gesetzt. Ausgangspunkt der Arbeit ist die Beobachtung, dass manche Pflanzen in der Lage sind, auf Mauern zu leben und diese mit einer Fülle an Blüten und Blattfarben zu begrünen – ohne Pflege und Bewässerung.

Die Forschung leistet Grundlagen für eine vertikale Begrünung, die Ersatzlebensräume für gefährdete Pflanzen und Tiere schaffen könnte, deren eigentliche Habitate an alten Mauern zerstört werden. „Graue Wände“ sollen belebt und neuartige Freiraumqualitäten und Erlebnisse eröffnet werden.